武旌是一位常驻上海和伦敦的新兴艺术家,长期致力于探索技术、人性与自然之间的共生关系。他的艺术实践涵盖数字媒介与传统绘画,善于将日常生活的观察转化为充满荒诞与哲思的视觉想象。

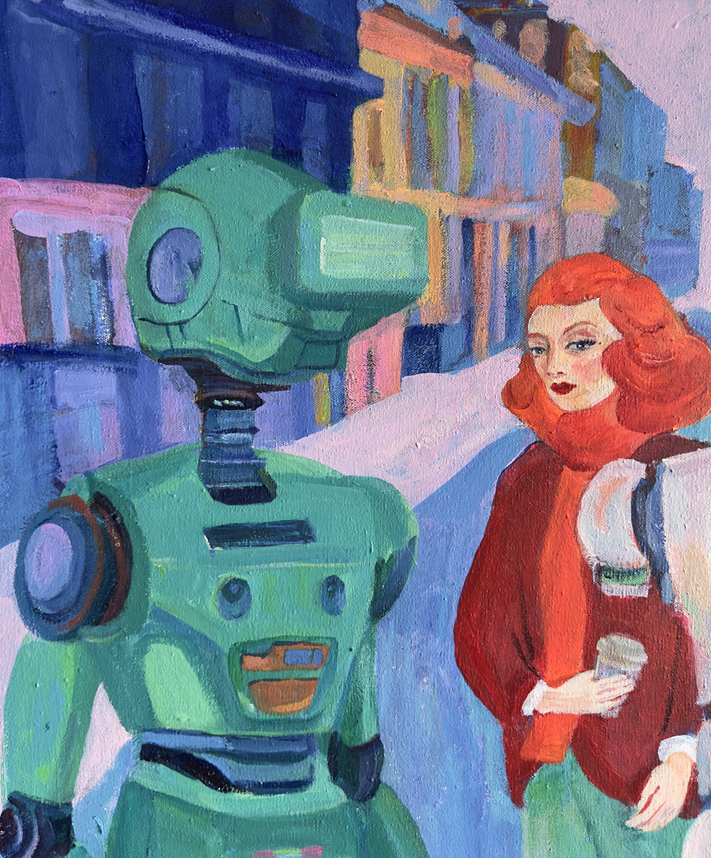

在其最新作品《A night out in Piccadilly Circus》中,武旌将个人生活经验转化为一场视觉奇遇。作品以布面丙烯绘制,一匹白马从伦敦地铁口冲出,穿越由机器人、动物与人类混居的城市图景。场面既幽默又超现实,具象与幻想在画布上融合交织。画面灵感来源于艺术家在伦敦街头的真实漫步,捕捉城市的混杂能量,并以荒诞的视觉语言重新演绎日常经验。

A night out in Piccadilly Circus, 2025

布面丙烯

80x60cm

A night out in Piccadilly Circus, 2025

局部

这匹象征性的白马突破城市秩序的规训,释放出诗意的反叛瞬间。画面在幽默与批判之间游走,不仅传达出都市异化的体验,也映射了现代城市中幻想与现实之间日益模糊的界线。然而,这种图像化都市想象,在多元与幻想的美学包裹下,人于科技的冲突是否被抹平?图像的美感取代了对现实社会张力的剖析,这是本作值得反思的维度。

相比之下《太空》系列更像一组沉静的视觉诗。该系列共包含七幅数字艺术作品,每一幅都构建出一个静默的未来片段。浮游的几何结构、类人形生物与无重力空间共同勾勒出一个技术高度发展的后人类文明。艺术家营造了一个既疏离又亲密的未知空间——未来生物与机械系统共生的可能形态。在《Space No.1》中,抽象而柔和的图形漂浮于空白背景之中,仿佛处于太空或显微镜视角下的生命样本。色彩以中性色调为主,融入淡绿、灰蓝,传达出静谧且沉思的氛围。

太空No.1, 2023

无酸艺术纸, 艺术微喷

47x62cm

太空No.3, 2023

无酸艺术纸, 艺术微喷

49x65cm

这个系列描绘生物机械化的人物与她们手中的“机械动物”之间的情感联结。背景由柔和渐变烘托气氛,色调温暖且富有包容感。女性角色身穿解构式的高科技服装,机械构件与有机皮肤无缝融合,有的耳朵带有接听装置,又似动物的听觉扩展器官,暗示着人与其他物种之间的感知共享。

人物主体所抱持的动物生命体并非纯粹的自然生物,而是一只结构复杂和器械构成的拟生机械动物。连接女性和动物的多条电缆,形象化了神经或能量的流动,仿佛这两个生命体正处于一种同步、协同的“共栖”状态。

随着系列推进,作品中的图形变得更加复杂。《Space No.3》与《No.5》中可见交织与重叠的几何结构,既像细胞分裂的动态图景,也仿佛未来机械器官的构件图。画面构图极度克制,留白精致,增强了每个形体的象征性存在。

而在《No.4》与《No.7》中,色彩逐渐跳脱出内敛,出现了突出的紫蓝与亮银调,形成情绪上的高潮。它们像是某种生命演化过程的临界状态,作品中透明与重叠的图层隐喻生态系统中多重关系的交织——是自然与人工智慧的共生模型,也是对后人类时代审美秩序的挑战。

太空No.4, 2023

无酸艺术纸, 艺术微喷

56x74cm

相比传统的科技未来主义视觉(如赛博朋克的喧嚣与钢铁美学),武旌的《Space》更接近一种“生物未来主义”的静观式美学,类似奥拉维尔·埃利亚松与安妮卡·伊的抽象实践。她的未来想象不是冷酷的机器系统,而是一种被情感与生态意识调和过的视觉哲学。

太空No. 5, 2023

无酸艺术纸, 艺术微喷

64x64cm

不过,这些图像视觉符号的“装饰性”过强,可能削弱了其在叙事层面的深度。我们不禁要问,这样的图像是否只是满足了一个“未来感”的形式需求,而未能提出更具批判性的问题,例如对科技伦理、身份建构的反思?

太空No. 7, 2023

无酸艺术纸, 艺术微喷

57x76cm

总之武旌的作品为当代表达注入了强烈的视觉哲思,他擅长营造细腻、沉静而结构复杂的图像空间。这些作品超越技术再现,提出了对未来美学、生态伦理与人机关系的独特表达。然而,当他的图像逐渐建立起自己的视觉语言体系时,也需不断警觉于样式化的自我循环与文化符号的表层化趋势。真正的未来艺术,不仅需要描绘愿景,更要制造裂痕,让观众从舒适的审美中抽离,进入不确定与思辨的边界。

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。