为深入学习贯彻国家领导新时代中国特色社会主义思想,让马克思主义理论在实践中绽放光芒,在廊坊师范学院党委的领导下,马克思主义学院“光与声”实践团于暑期走进廊坊、保定、雄安新区等地,开展了一场富有意义的“行走的思政课”。

一、探文物之美,悟文化自信之魂

7月1日,实践团首站抵达廊坊博物馆。馆内精致华贵的京绣、斑斓夺目的景泰蓝等“燕京八绝”展品,以其巧夺天工的工艺,展现出中华民族深厚的文化底蕴。这些非遗珍品,是劳动人民智慧的结晶,印证着中华民族在历史长河中“因技而兴”的文化传承与创新伟力。

随后,实践团来到永清核雕展馆。在这里,清代农耕核雕古朴典雅,展现着旧时田园生活图景。而现代的高铁主题核雕作品,则以其细腻工艺,将时代发展融入方寸之间。从传统到现代的核雕技艺传承,是中华民族“变与不变”智慧的体现,彰显着中华文化绵延不绝的生命力。

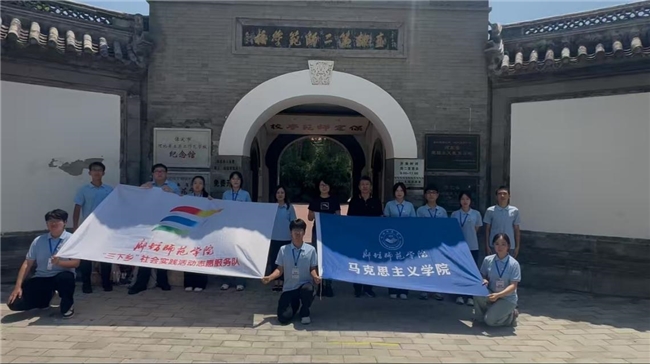

二、寻革命遗迹,铸信仰之基

7月6日,实践团走进河北省立第二师范学校纪念馆。复原教室中,煤油灯与进步书刊静静陈列,仿佛在诉说着当年青年学子为追求真理、反抗压迫的热血岁月。烈士名录上,那一个个年轻的名字,是对“革命理想高于天”的最好诠释,他们用青春和热血践行着为国家和民族奋斗的誓言。

下午,实践团来到冉庄地道战纪念馆。队员们俯身穿过地道,触摸着墙上的铲痕,仿佛能感受到当年军民并肩作战的场景。农民自制的土炮与八路军的制式步枪,共同讲述着“村自为战、户自为战”的英勇故事。这些展品,是“兵民是胜利之本”的生动注脚,彰显着马克思主义理论在中国革命实践中的强大生命力。

三、观发展成果,明时代之责

7月7日,实践团踏入雄安新区宋辽边关古地道。曲折的通道、巧妙的通风设计,尽显冷兵器时代的军事智慧。地道内遗留的炊具与兵器,反映出当时人们的生活与战争状态,是“社会存在决定社会意识”的历史实证。

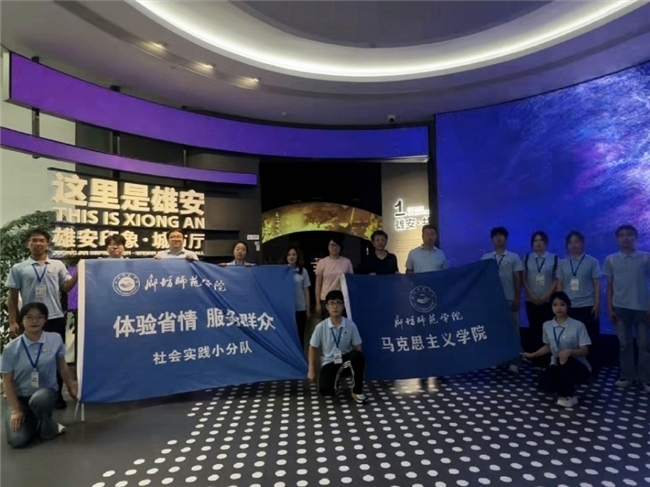

最后,实践团来到雄安印象展馆。馆内的三维立体模型——“地上城、地下城、云上城”,展示了雄安新区的规划蓝图与建设成果。从地上的城市建设,到地下空间利用,再到云端物联网建设,无一不体现着“发展是硬道理”的时代理念。这是京津冀协同发展的硕果,也是中国特色社会主义建设中遵循社会发展规律、推动城市现代化发展的生动实践。

“光与声”实践团以马克思主义理论为指引,通过此次“三下乡”活动,在文物古迹中感受文化魅力,在革命遗迹中汲取信仰力量,在发展成果中明确时代责任。青年学子们在实践中深刻体会到中华优秀传统文化与马克思主义理论的紧密联系,增强了传承文化、守护信仰、担当时代重任的使命感,以青春之姿为文化强国建设贡献力量,让理论之光在实践的沃土上绽放出更加绚烂的光芒。

学校名称:廊坊师范学院

实践团队名称:马克思主义学院“光与声”实践团

指导教师:李丹

投稿作者:廊坊师范学院 李丹 施铮

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。