本网8月29日讯 在中国人民抗日战争胜利80周年到来之际,近日,河南大学法学院暑期“三下乡”社会实践团队来到了驻马店市杨靖宇将军纪念馆,开展“追寻英雄足迹,筑牢法治信仰,赓续精神血脉”主题实践活动。团队成员通过参观展览、聆听讲解、总结交流等形式,感悟革命先辈的家国情怀。

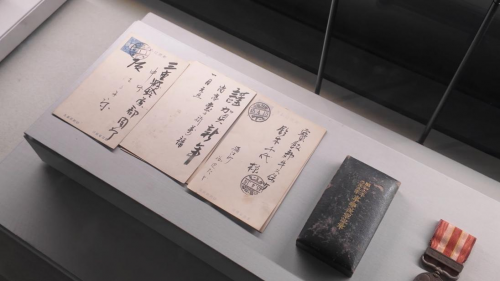

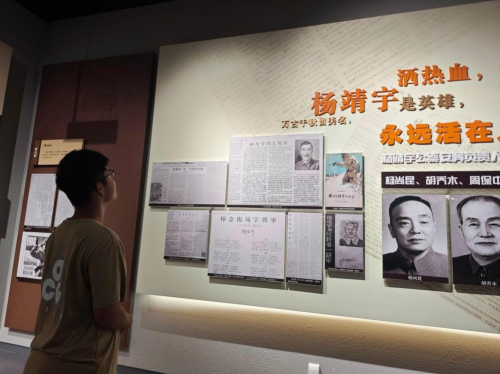

走进杨靖宇将军纪念馆,庄严肃穆的氛围瞬间让团队成员沉静下来。馆内,泛黄的书信陈列在展柜中,纸页上的字迹虽历经岁月却依旧清晰,承载着将军对革命事业的赤诚。锈迹斑斑的武器靠在展架上,金属表面的磨损痕迹,是当年浴血奋战的真实印记。一幅幅珍贵的历史照片,定格了抗联将士们的坚毅身影。多媒体技术更将抗战场景生动还原,杨靖宇将军从青年投身革命洪流,到带领东北抗联在极寒之地与日寇周旋、浴血拼杀,直至壮烈牺牲的英雄历程,都变得触手可及。

法学院2023级学生宋烨锋驻足在展板前,仔细阅读展板上的英雄事迹,声音哽咽着,语气里满是触动:“以前在课本上读将军的事迹,总觉得离自己很远,敬佩也是很抽象的感觉。今天看到这些能触摸到历史的物件,才真正明白‘英雄’不是一个空洞的词,那是用生命守护家国的赤胆忠心,重得让人不敢轻视”。

团队成员在讲解员的指引下有序参观了各个展区,系统了解杨靖宇将军在河南确山的成长历程,以及他带领抗联将士在艰苦卓绝的条件下,多次粉碎日军“围剿”、牵制敌人兵力的辉煌战绩。在展区内,一组记录将军带领队伍保护百姓、百姓冒死为抗联送物资的老照片,引发了团队成员对“人民立场”的深刻思考。“革命先辈始终把人民放在心中最高位置,哪怕自身身陷绝境,也绝不拿群众一针一线”。法学院2024级学生应瑜越在参观笔记中写道,“作为法学专业学生,未来我们要成为法治建设的践行者,传承这种‘以人民为中心’的理念,用法律武器维护群众合法权益,让法治阳光照亮每一个角落”。

参观接近尾声,法学院“三下乡”暑期社会实践团队成员们在杨靖宇将军雕像前整齐列队,每个人都挺直了脊背,目光郑重地望向雕像。大家缓缓弯腰,深深鞠下一躬,这一躬,不仅是对英雄先辈的深切缅怀,更是我们这群青年学子,以最朴素的方式,向用生命守护家国的将军致以最崇高的敬意。

此次活动并非河南大学法学院首次将红色教育融入实践育人。作为一所具有深厚红色基因的院系,河南大学法学院长期以来始终坚持“红色铸魂、法治赋能”的理念,将红色教育与专业培养深度融合。近年来,学院积极依托“三下乡”“返家乡”等社会实践活动,广泛动员学生走进乡村与社区,开展英雄事迹宣讲、法律知识普及等活动,不仅让红色精神浸润寻常生活,也推动学生将所学法学专业知识转化为服务基层的实际力量。这些举措不仅让红色基因深深融入学生成长过程,更帮助法学学子在实践中进一步明晰“法治为民”的初心——近年来,学院不少毕业生主动选择扎根基层政法领域或公益法律服务一线,用专业行动传承英雄精神。

“从杨靖宇将军身上那股矢志不渝的革命意志中汲取奋进力量,把深埋心底的爱国情、激荡胸怀的强国志,切实转化为坚守法治初心、践行法治使命的实际行动,这便是我们此次参访最珍贵、最深刻的收获”,法学院2023级学生宋烨锋在谈及参观感悟时,话语中满是坚定与热忱。他表示,未来,团队将带着在杨靖宇将军纪念馆里收获的精神滋养与思想启迪,继续扎根中原大地,扎实开展普法宣传、法律咨询等基层服务工作。团队更会以此次活动为新起点,让红色基因在新时代法治实践中赓续传承,焕发新的时代光芒,用实际行动诠释“法治为民”的初心,书写属于青年法学学子的责任与担当,为推进全面依法治国、建设法治中国贡献青春力量。

(作者:河南大学法学院 宋烨锋)

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。