青龙满族自治县地处河北、辽宁交界地带,是汉、满、蒙多民族杂居区,方言复杂多样,普通话普及程度不均衡,乡村振兴面临文化与人才的双重挑战。河北师范大学依托语言学学科优势,在语言学教授桑宇红老师与文学院团委书记肖艳艳老师带领下,组织文学院12名学生组成实践团队,以方言和民族语言调查为基础,同步推进推普宣传、文化挖掘与教育观察,聚焦语言资源保护、国家通用语言文字推广与乡村文化振兴深度融合,形成了可复制、可推广的实践案例。

一、乡音采集:用声纹镌刻地域记忆

在语音方面,青龙县方言较多将普通话中的[ə]都读作[ɤ],存在部分f、h不分现象,如将“福”[fu³⁵]读作[xu²⁴],存在平舌z、c、s与翘舌zh、ch、sh不分现象,如“嗓子”[saŋ²¹⁴ ʦɿ⁰] 读作[ʂaŋ²¹³ tʂʅ⁰]。同时,儿化表现出平舌特征,方言声调普遍比普通话声调低,如阴平55读为44调,阳平35读为24调。

在词汇方面,青龙满族自治县的方言存在“十里不同音”现象,如“喜鹊”一词,青龙镇读为“长尾巴连子”,祖山镇读为“茄夹”“茄雀儿”;动词“扔”在青龙县西读为“蛮”,而县东读为“扔”。团队成员在隔河头镇采集时发现,虽然隔河头镇与抚宁县毗邻,发音类似,但也存在差异。如“盐精”一词,在当地指腌制榨菜,而抚宁地区则指盐或咸味,这些细微差别成为语言地理研究的新样本。

在语法方面,青龙方言存在指向性不明确现象。如“我借给你1000元钱”,青龙木头凳地区会说成“我借你1000元钱”,指向性不明。

队员们在地名中也有新发现:木头凳镇常省略“头”字称“木凳”,烧锅杖子村被简称为“烧帐子”,这些省音现象疑似与满语音节节奏相关。

二、文化寻根:解码满韵民俗的基因密码

团队以语言为桥梁,深入青龙满族自治县的乡村社区,系统挖掘和整理当地满族民俗文化与特色饮食,在多民族共生之地传递中华文化多元一体、共生共荣的理念。

调查团专门走访了青龙满族非遗馆,满族传统服饰色彩鲜明,图案讲究,女性旗袍与“花盆鞋”、男性马蹄袖袍服等都具有深厚的民族符号意义。此外,团队开展了满语使用状况的调查,发现虽然部分满语词汇仍保留于日常用语中——如称父亲为“阿玛”、月亮为“别啦光”,但大多数使用者已无法进行满语连贯表达,甚至悬挂满语招牌的商户也不能准确读解其含义。这种式微的状态让队员们深感保护满语及其文化的紧迫性,也更加明确了通过国家通用语言文字推广来促进各民族文化交流、增强文化认同的必要性。

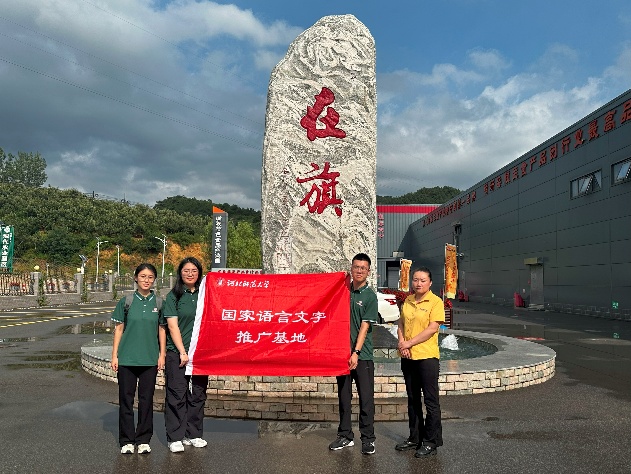

饮食文化是体现民族融合的活态样本。团队深入乡镇集市与农户家中,记录下具有满族特色的传统饮食。青龙老豆腐以古法工艺精制,配以当地二米饭或黄米饭,口感醇厚;青龙板栗饱满甘甜,除直接食用外,更被加工成板栗粉、板栗窝头等多样产品,成为推动农民增收的重要来源,而当地特色产业如“在旗”黏豆包,探索如何通过品牌打造和语言赋能推动土特产走向更广阔市场,为乡村产业振兴提供新思路。

三、推普润乡野:架起沟通与发展的桥梁

基于前期方言采集与“校际普通话、家庭方言”的双语现象、对普通话的忽视态度普遍存在的语言情况调研结果,“山海语韵”调查团以推广国家通用语言文字、传承民族文化为核心,面向 5-15 岁青少年群体,在青龙满族自治县图书馆成功举办了“普韵解乡音・启言传新声”推普主题活动。通过方言与普通话对比教学、口部训练、易错字纠正等形式,提升孩子们普通话应用能力。活动还设置“满纹同心卡”制作环节,将国家通用语言文字学习与民族艺术实践相结合,增强学习的趣味性和实效性。

此次青龙实践,“山海语韵”调查团不仅完成了10万余字的方言记录、千余段录音样本、近百种民俗与饮食文化的梳理,获地方政府与群众高度认可,更深刻体会到语言文化在乡村振兴中的独特价值,用行动证明:大学生社会实践可以成为连接学术研究与乡村需求的纽带,让那些藏在乡音里的乡愁、融在民俗中的记忆、浸在美食里的智慧,都能在新时代的乡村土地上重新发芽,长成助力振兴的繁枝茂叶。

“山海语韵”实践团是河北师范大学贯彻落实国家教育强国战略、深化语言文字工作的生动缩影。未来,学校将继续发挥国家语言文字推广基地的示范作用,进一步总结青龙经验,推动方言保护与普通话推广有机结合,完善“高校—地方—社区”三级联动机制,助力乡村振兴战略实施,为构建和谐语言生活、促进民族团结进步持续贡献高校智慧与力量。

(“山海语韵”青龙多民族语言文化调查团)

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。