为深入落实党的二十大精神,引领青年学生在基层实践中筑牢家国情怀、锻造专业能力、助力乡村振兴,2025年7月至8月,承德医学院“太行星火传薪志,青衿力行振乡邦”暑期社会实践服务队,赴邯郸、邢台、沧州、保定、石家庄等多地,组织开展系列“三下乡”实践活动。实践队紧扣“党建引领、文旅融合、科技助农、红色传承、医疗服务”五大主题,深入历史街巷、革命陵园、田间果园、企业厂房及乡村社区,在实地走访中感受乡村振兴实践成果,以青春担当诠释新时代青年的使命初心。

(一)漫步历史街区,探索文旅融合新方向

7月14日,实践队首站到访邯郸道历史文化街区。队员们踏过青石板路,依次探访蔺相如回车巷、平原君府等历史遗存,从斑驳砖瓦与流传典故中,探寻邯郸延续3000余年的文化脉络。在街区内的非遗工坊与创意店铺,队员们与剪纸、陶艺匠人深入交流,详细记录传统技艺借“旅游+文创”模式焕发新生的历程——剪纸作品融入现代设计成为旅游纪念品,陶艺器皿结合地方传说开发主题套装,农特产品经文创包装后附加值提升超30%,这些案例都极具代表性。

队员在实践日志中写道:“文旅融合并非‘文化+旅游’的简单叠加,而是要让文化成为乡村的‘精神符号’,让旅游成为产业的‘流量窗口’。”实地调研让队员们深刻认识到,文旅融合为乡村振兴提供了独特的“造血”模式:既留存了“乡愁”记忆,又为乡村发展注入了迈向“未来”的动力。

(二)缅怀革命先烈,赓续红色精神血脉

红色资源是乡村振兴的“精神宝库”。实践队将红色教育贯穿活动全程,先后走进多座烈士陵园,在缅怀先烈中凝聚奋进力量。7月14日,实践队前往晋冀鲁豫烈士陵园开展红色教育。作为新中国首座大型烈士陵园,这里安葬着抗日战争时期的英烈。队员们向革命烈士纪念碑敬献花篮、肃立默哀,并在讲解员引导下参观纪念馆,通过历史文献、实物展品及多媒体资料,重温烽火岁月。大家深切感悟到,红色精神是乡村振兴的精神动力与行动指引,为乡村发展明确了方向、增添了底气。

8月26日,实践队走进华北军区烈士陵园,开展“追寻红色足迹,传承革命精神”活动。队员们向先烈鞠躬致敬、敬献鲜花,参观抗日英烈纪念馆。随后,团队拜访对越自卫反击战老党员郑永法,聆听其战斗经历与人生感悟。郑老寄语青年学子要勇担历史使命、练就过硬本领,为民族复兴贡献力量。老人的话语让队员们深受触动,纷纷表示将以革命先烈为榜样,传承红色血脉,在乡村振兴新征程中奋勇前行。

(三)聚焦特色产业,调研乡村振兴路径

产业振兴是乡村振兴的核心支撑。实践队围绕各地特色产业开展调研,深入探寻“乡土特产”转型“致富产业”的实践之道。7月13日,实践队调研邯郸涉县以岭燕赵中药材有限公司,重点关注连翘产业发展。在企业负责人带领下,队员们参观连翘种植资源圃与加工车间,了解“三不一剪”仿野生种植技术及“公司+基地+农户”产业模式。该基地已创造1100余个就业岗位,开发出连翘叶茶等衍生产品,有效带动村民增收。队员们结合医学专业知识,就增强产业链稳定性展开研讨,提出建立成分数据库、拓展大健康产业等建议。

8月12日,实践队走进内丘县“丑媳妇”苹果种植家庭农场。在果农刘海燕的指导下,队员们体验苹果采摘,学习种植、管护及销售知识,真切感受到特色种植业为农户带来的增收喜悦,直观体会到乡村振兴战略的蓬勃活力。随后,队员们在刘海燕带领下走访其他果农,完成18户果农调研并发放200余份调查问卷。之后,团队参观李保国纪念馆,学习李保国教授扎根太行山35年、以科技扶贫带领群众脱贫致富的感人事迹,纷纷表示将以其为榜样,用青春力量服务基层。

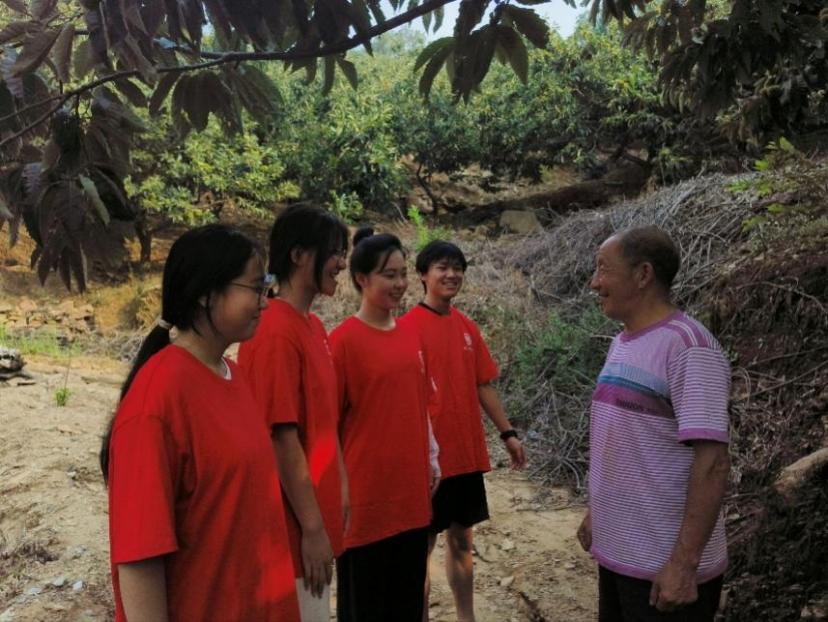

8月20日,实践队赴邢台沙河市蝉房乡调研板栗产业。种植户宋景全向队员们讲解板栗种植技术、当地自然优势及产业升级思路。“蝉房板栗”已获评“全国名特优新农产品”,成为深山区村民致富的支柱产业。队员们聆听村民在困境中拼搏的故事,满怀敬佩,深刻认识到乡村振兴需立足本地优势、坚守产品品质并务实拼搏。

8月26日,实践队赴辛集市新垒头镇调研特色产业。在鸽子养殖场,负责人秦展介绍“合作社+农户”运营模式,该模式为周边60余户村民提供种鸽及技术培训,并搭建稳定销售渠道。在玮祺家庭农场,负责人胡亚楠带领队员参观彩椒种植大棚,讲解有机种植技术及带动农户增收的实践成果——去年周边农户蔬菜亩产值提升4000余元。队员们目睹特色产业的强劲活力,对乡村振兴充满信心。

(四)发挥专业优势,开展基层健康服务

作为医学院校实践队,队员们始终牢记“健康所系,性命相托”的医学生誓言,将医疗服务作为活动重点,以专业技能践行医者使命。

7月18日,实践队赴南皮县光荣院开展志愿服务。队员们结合中医学与针灸推拿学专业知识,为老人提供刮痧、按摩等舒缓疗法,累计服务150余人次,有效缓解老人们的身体疼痛。光荣院现有5位老兵,年龄最大96岁,最小71岁。队员们聆听老人们讲述抗美援朝、对越自卫反击战等经历,深切感受其忠诚与担当。此次活动不仅为老人缓解了身体不适,更让队员们深刻理解“医者仁心”与“家国情怀”的内在关联。

7月25日至30日,实践队在沧州献县董庄村组织两次集中义诊。在国家刮痧培训师王伟娜指导下,队员们为村民测量血压,开展拔罐、刮痧、艾灸等中医适宜技术服务,重点缓解中老年人常见的肩颈酸痛、腰背不适等症状。活动累计服务30余人次,收到村民自发赠送的3封感谢信。队员们将专业知识转化为服务群众的实际能力,为乡村健康事业贡献青春力量。

(五)践行早期临床,感悟医者初心使命

7月16日至8月15日,为响应教育部与卫健委关于强化医学生临床技能培训及医德培育的要求,落实“早临床、多临床、反复临床”的医学人才培养理念,实践队24名成员分为三组,赴石家庄、保定、邯郸等地的三甲医院、县级医院及基层卫生所,开展为期两周的早期临床实践。

在医院临床带教老师全程指导下,队员们分批进入门诊导诊台与急诊诊疗区,协助完成患者挂号引导、就诊流程讲解等工作,主动解答患者关于检查预约、报告领取等疑问;同时全程观摩医患沟通、病例分析、急症处置等诊疗环节,既真切感受到急诊工作“分秒必争”的紧张节奏,也亲眼见证医护人员面对心脑血管急症、外伤休克等危重症时的冷静判断与专业处置。

此次早期临床实践,不仅帮助队员提前熟悉医院工作环境与临床岗位内容,初步建立以患者为中心的临床思维,更通过与患者、医护人员的近距离接触,强化了医学人文关怀意识,助力提升医学生综合素质。未来,队员们将以更饱满的热情、更扎实的专业基础深耕医学领域,为推动国家医疗卫生事业高质量发展贡献青春力量。

(六)体验传统文化,传承非遗技艺精髓

7月20日,实践队走进大运河非遗博物馆,沿运河漕运路线,系统参观京、津、冀、鲁、苏等运河沿线地区的非遗展品。在沧州非遗专题馆,队员们详细记录狮子头制作技艺从家庭餐桌走向标准化生产,肃宁麻花通过包装升级打入一线城市市场,以及形意拳、八极拳等武术非遗通过培训班、赛事活动带动乡村体育产业发展的历程。队员们还拍摄非遗宣传短视频,并向讲解员请教“非遗与乡村旅游融合路径”,得知沧州某村通过举办“武术文化节”,年接待游客超5万人次,带动餐饮、住宿收入增长200余万元时,深受启发:“守护非遗并非单纯‘保存’,而是要找到与现代生活的结合点,让传统文化‘活起来’‘火起来’。”

8月5日,实践队走进徐水神农园,体验农业研学与文化传承。队员们乘坐观光车观赏稻田画,体验漂流项目,参观农业馆与野趣乐园。园区开发部负责人崔国威介绍,园区已带动周边数百人就业,推广先进农业技术,未来计划打造农业产业集群。同时,园区开发神农主题文创产品,推出农耕体验活动,实现文化价值向经济价值转化。队员们看到,一粒普通麦粒既能磨成面粉端上餐桌,也能通过文创设计成为手工艺品,更能作为研学道具讲述农耕故事,真正实现“一粒麦子的多元价值”。

8月7日,实践队赴保定宝虹博物馆与保定市博物馆开展文化研学。在版画体验馆,队员们在非遗传承人的指导下学习拓印技艺,亲手创作生肖、古诗等主题作品;在传统造纸工坊,体验匀浆、抄纸、烘干等流程,制作出带有中医药元素的宣纸;在保定市博物馆,借助全息投影、文物复原等现代技术,梳理保定从战国“燕赵故地”到现代“京畿强市”的发展历程。结合专业背景,队员们就“传统技艺与现代科学融合”展开思考,并撰写实践感悟。

从深耕文化传承到助力产业升级,从推动文旅融合到守护民生福祉,从传承红色基因到彰显青春担当,承德医学院“太行星火传薪志,青衿力行振乡邦”暑期社会实践服务队,正以“太行星火”为炬,传递薪火相传的使命担当;以“青衿力行”为帆,深耕乡村振兴的时代沃土。队员们用实际行动证明,在乡村振兴的宏大叙事中,青年学子不仅能成为传统文化的“活化传承者”、产业创新发展的“智囊参谋者”,更能成为扎根基层一线的“实干践行者”。青春的脉搏正与乡村振兴的节奏同频共振,共同谱写着新时代乡村发展的壮丽篇章。(通讯员:简嘉雨,宋晓,郑炜辰)

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。