在全球科技竞争白热化的当下,科技成果转化如同国家“创新血脉”,其畅通与否,直接关乎国家创新势能能否转化为实质发展动能,更决定其在全球产业链与创新链中的硬实力与话语权。

中试,作为衔接科研与应用生产的必要中间关键环节,更是制约科技成果转化的关键因素,其也被国家工信部定义为“制造业创新体系的有机组成部分和现代化产业体系的重要支撑”。

就在近日,华熙生物科技(天津)有限公司凭借全球规模领先的合成生物中试平台,成功入选国家工信部首批《生物制造中试能力建设平台名单》,并获评最高“五星”等级认定。

©图源自国家工信部官网

这不仅是国家对华熙生物企业科研硬实力与产业转化能力的权威认证,更为呼应国家落实“生物制造+”战略、抢占未来生物经济制高点提供了关键支撑。

响应国家生物制造中试平台战略

如前提到,中试,即中间性试验,是紧密连接创新链、技术链和产业链的关键环节,是畅通技术创新从实验室成果走向市场应用的“中间站”。

然而,与发达国家相比,我国中试平台建设普遍起步较晚,加之高校、科研机构及科研企业长期存在“重研发、轻转化”的倾向,导致中试环节较为薄弱,大量亟需转化为现实生产力的成果,往往因高成本、高技术难度和高风险,而止步于实验室阶段,难以跨越“死亡之谷”。根据相关统计数据,我国高校和科研机构的科技成果转化率仅为10%-30%左右,远低于发达国家50%-70%的水平。

为破解这一瓶颈,今年6月,工信部与国家发改委联合发布《关于开展生物制造中试能力建设平台培育工作的通知》,明确到2027年培育20个以上生物制造中试平台,旨在打通“小试验证—中试扩大—产业化应用”的创新链条,通过统一标准与资源统筹,引导平台向专业化、规模化与共享化发展。

11月11日,工信部正式公布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》,提出到2027年底,多主体参与、多领域布局、多层次服务的全国制造业中试服务网络初步形成。

在这样的背景下,华熙生物率先在2024年6月于天津滨海新区建成全球最大合成生物中试平台,先于国家政策明确方向前,就已构筑起规模与能力兼具的扎实产业基础,并成功入选首批《生物制造中试能力建设平台名单》,充分体现华熙生物对产业趋势的深刻洞察与前瞻布局,以及对华熙生物国家产业方向的积极响应、深度契合。

全球最大中试平台的核心价值

而能够成功入选首批名单背后,也是华熙生物长期战略布局与硬核实力支撑的必然结果。

该平台不仅是规模上的领先,更代表了一场深刻的产业范式革命——华熙生物精准地抓住了合成生物学从实验室走向产业化应用的核心瓶颈,以超前的基础设施投入,打造“细胞工厂引擎”和“生物铸造厂”,实现实验室成果的中试转化,将中国美妆及生物制造领域的技术命脉与产业发展主动权,牢牢掌握中国企业手中。

首先在规模和能力上全球领先,华熙生物该平台配备了国际一流的发酵系统、纯化设备和检测仪器,拥有64条柔性化中试生产线,可同时开展六大类生物活性物质的规模化转化工作,服务范围覆盖医药健康、美妆个护、功能性食品等多个战略性新兴产业领域。

在平台化与柔性化设计上,华熙生物该平台不仅服务华熙生物企业内部研发,同时也向高校、科研机构及全社会开放,提供从“菌种培养到终端产品”的全链条中试服务。华熙生物其“模块化”和“抽屉式”设计,可实现不同产品工艺的快速切换,大幅提升设备利用率和响应多样化需求的能力。

在模式上,华熙生物通过成果转让、合作开发、委托中试等模式,为科研机构提供技术验证和成本核算的真实场景,可打通产学研链路,降低产业化风险。据了解,华熙生物该平台投产仅半年,已承接30余项生物制造项目,服务十余家高校及初创团队,有效串联产业链上下游。

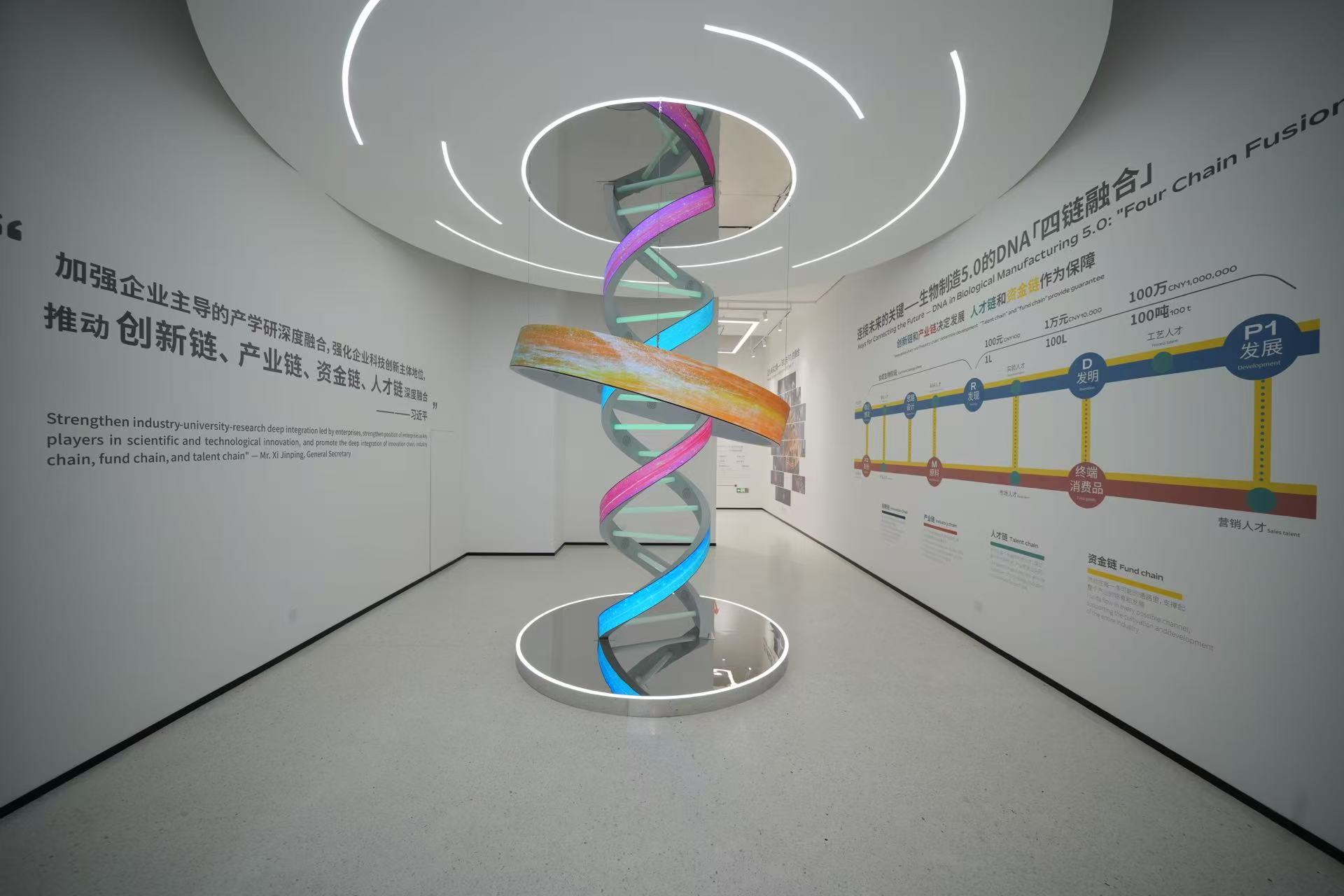

此外,华熙生物该平台充分融合自动化、智能化系统,并建有全球首座生物制造5.0科技馆,智能化与科普功能并重,兼具产业推动与科普教育的双重使命。

华熙生物其核心价值在于,将实验室中以“克”为单位的合成生物成果,放大到可商业化、以吨计量的稳定生产工艺,可推动美妆、食品、医药等产业从传统动植物提取转向发酵罐中“细胞工厂”的精准合成,实现更绿色、安全、高效的生物制造。

而对华熙生物其硬件实力和运营模式的官方认证,更代表国家对华熙生物“平台驱动创新”行业新范式的最高认可,这也意味着华熙生物该平台有望发挥更广泛的行业赋能,从企业平台升级为服务全国的国家级产业基础设施,成为引领合成生物领域产业创新的新引擎,为我国生物制造高质量发展提供了关键支撑与实践样本。

合成生物产业需回归创新本质

当全球生物制造热潮席卷而来,中国合成生物产业正站在“概念热”与“回归创新本质”的关键十字路口,在这一关键时刻,华熙生物中试平台获得国家认可,不仅是华熙生物企业核心竞争力的具象化,更成为校准合成生物产业发展航向、驱动行业高质量进阶的重要锚点。

随着资本热钱的涌入,“合成生物学”概念在美妆、创新医药等领域均存在被泛化甚至滥用的现象。例如,很多不涉及基因回路设计的生物技术制药,也被称为“合成生物学创新药”。

这背后,是产业爆发期多重矛盾的集中显现——资本端的投资热情催生“贴标签”式营销,部分企业借合成生物学热度抬高估值;监管端尚未形成成熟完善的对应标准和法规,难以精准界定边界;学术界理论定义与产业端的应用场景存在认知差异,进一步加剧了概念模糊。

唯有聚焦能真正引发产业范式变革的硬科技与真创新,构建清晰的判断标准,才能避免行业在“死亡之谷”中徒劳挣扎走“弯路”。

而华熙生物的中试平台,也正具备这种真创新的合成生物制造能力和清晰界定技术边界与服务场景,可从产业化环节为行业“去伪存真”提供硬支撑。

生物制造的全球竞争,归根结底是“创新定义能力”与“产业化能力”的双重博弈,前者需要明确的科学界定划清创新边界,后者则依赖坚实的中试体系打通“实验室到市场”的断层。而华熙生物中试平台入选“国家队”,正是华熙生物中国企业强化这两大生物制造战略竞争力的缩影。

未来也需要更多像华熙生物这样以坚实中试能力为基础、以严谨科学定义为准绳的创领者,共同驱动中国合成生物产业真正成长为全球生物制造创新的佼佼者。

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。