渔礁调研:析瓶颈、促转型

7月2日,团队赴浙江水利水电勘测设计院,调研省内人工鱼礁设计、材料制造、施工现状,梳理批量化生产与数字化管理核心问题。结合浙水院多年设计数据发现,虽已规模化,但设计多依赖二维图纸与经验,缺乏特定海域数字化建模及流场仿真,难精准匹配孔隙率、结构强度与生态适配性;投放缺长期监测数据,定位精度不足、布设效果不稳,直接影响渔业增殖与生态修复。人工鱼礁亟需从 “模具时代” 向 “打印时代” 跨越,以数字化、定制化推动产业升级。

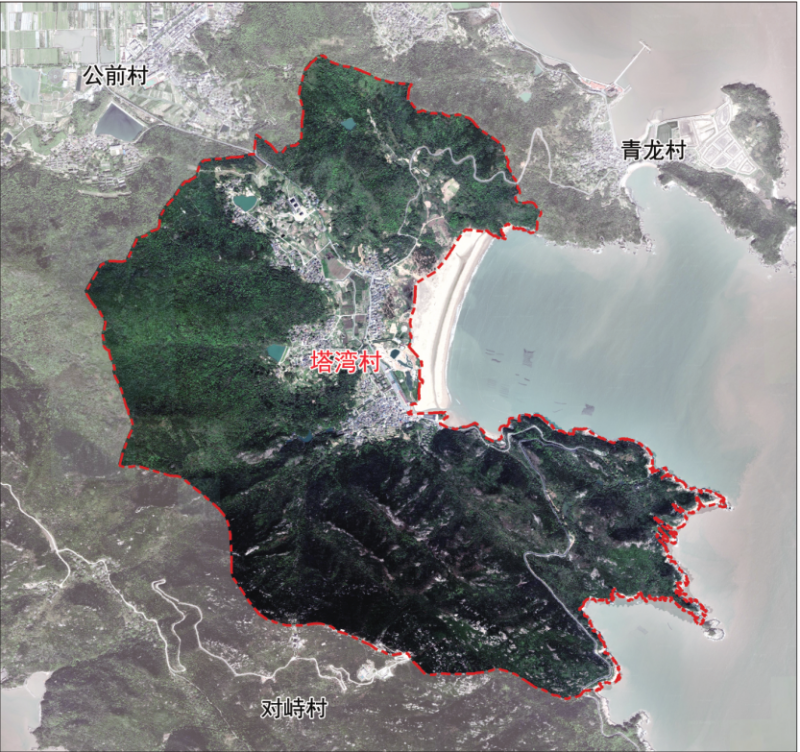

7 月 7 日至 10 日,实践团队携首期调研结果赴浙江舟山塔湾村实地调研,现场以无人机航拍为主,并与当地村委交流。

塔湾村位于浙江舟山普陀区桃花镇东南部、桃花岛核心区,东濒东海渔场,西隔港望宁波,北距沈家门约 7.8 海里,南邻桃花港国际深水航道,兼具海洋交通与渔业资源优势。

该村现有人工鱼礁在设计、建造、投放、运维环节均存问题:设计缺乏针对性,难匹配海域水动力与生态特征;建造依赖传统模具,周期长且结构创新受限;投放精度不足,易致礁体受损或布局不合理;运维监测单一、数据零散,难动态评估生态效果,直接影响其适配性、寿命与投资回报。

渔礁开发:融技术、促科普

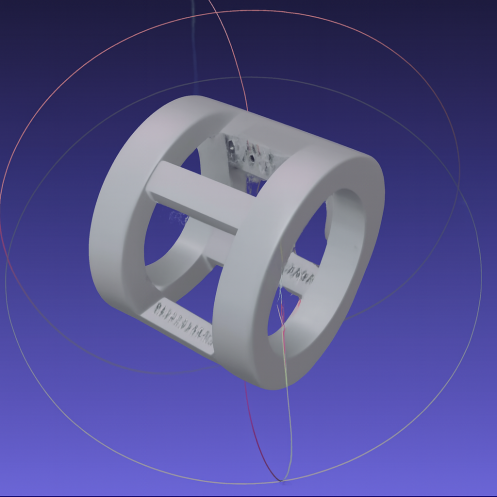

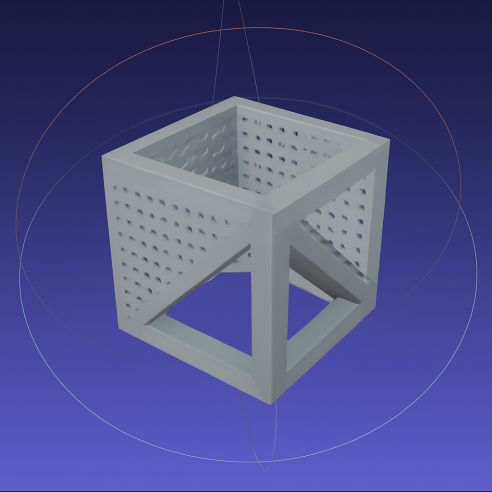

针对人工鱼礁设计、材料、制造投放及运维痛点,项目精准突破:设计端以海域实测数据构建数字构型体系,借参数化建模与流场仿真实现生态、结构性能双重优化,从根源破解设计与海域不匹配难题;材料端搭建开放式低碳材料库,经实验室测试与中试验证匹配海域最优方案,解决传统材料耐久性差、生物附着弱、碳排放高问题。制造投放融合模块化构型与先进制造技术,缩短周期、提升结构创新,搭配高精度定位与分区布设策略;运维端搭建数字化监测平台实时评估,通过数据回流形成 “设计 — 制造 — 投放 — 监测 — 优化” 全生命周期闭环,保障多维度价值持续释放。

此外,团队开发上线 “珊然塔湾” 人工鱼礁科普互动平台,整合模型展示、生态教育与用户反馈功能。平台免费开放数字构型鱼礁模型库及生态课程以降低专业知识获取门槛,还能依据用户脱敏数据与标签,智能推送定制化工具,满足科研、渔业、科普等群体的差异化需求。同时通过收集反馈优化算法,构建 “科普获客 — 数据转化 — 定制应用” 闭环,既为产业化落地积累基础,也为公众参与海洋保护提供便捷通道。团队还为塔湾村游客设计了主题文化衫。

来源:“珊然塔湾”数字构型鱼礁与滨海生态修复实践团队 第八届浙江省大学生乡村振兴创意大赛

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。