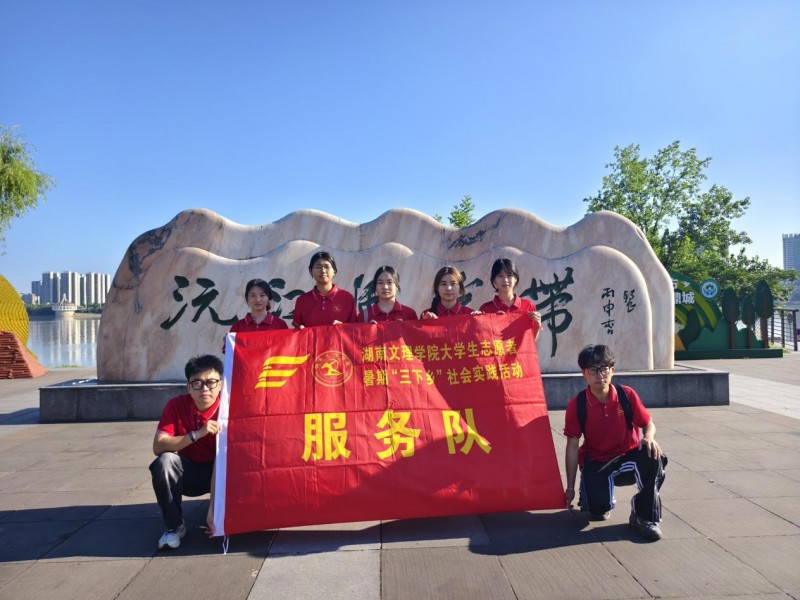

当沅江的晨雾轻抚过绵延的防洪墙体,当斑驳砖石与灵动笔墨在时光里对话,一群年轻的身影正循着文化脉络,在常德画墙的画卷间开启一场青春与传承的邂逅。7月1日,湖南文理学院沅畔帧光·鼎城文旅青探团的暑期“三下乡”社会实践启动仪式在常德画墙事务中心温情启幕,10颗炽热的心,将用10天的时光,为这幅“立体的常德史诗”注入青春的注脚。

一、以青春为笔,绘就团队协作的群像

这支由湖南文理学院易班学生工作站、自律会与武陵红辅导员工作室联合组建的队伍,恰似一幅精心调配的色彩图谱:学前教育专业的刘思伶提纲挈领,二位指导老师如灯塔引路——郭东林擘画顶层设计,李瑾璇把控决策方向。新闻学专业的吴钰琳以文字为舟,载画墙故事远航;城乡规划专业的唐泽晟用设计为翼,让文化意象落地;化学专业的董昭颖玩转新媒体,让古老画韵触网新生;农学专业的胡可妍化身文化向导,在砖石与墨迹间架起沟通的桥梁……从摄影摄像到物资管理,从财务管理到生活保障,每个角色都是不可或缺的笔触,共同勾勒出“青探团”的生动轮廓。

二、以画墙为卷,铺展文化传承的长轴

常德画墙,这座以沅江防洪墙为纸、以艺术家心血为墨的“大地艺术”,本就是自然与人文的完美和鸣。它不仅是防洪固堤的屏障,更是镌刻着常德千年记忆的立体史书——从屈原行吟的楚韵,到沅水帆影的商声;从民俗风情的鲜活,到艺术创作的灵动,都在墙体上静静流淌。青探团的实践,恰是为这幅长卷添上互动的韵脚。

青探团的实践,恰是为这幅长卷添上互动的韵脚。前期准备阶段,他们如考古者般溯源:翻阅泛黄的文献,叩访老街的居民,请教文旅部门的长者,将画墙的每一处笔触、每一段故事都装进行囊。那些精心设计的宣传海报,是画墙神韵的浓缩;反复打磨的讲解词,是文化密码的破译。

三、以初心为墨,书写实践育人的诗篇

这场实践,从来不是单向的输出,而是青春与文化的双向奔赴。在文化层面,他们是传统的“摆渡人”,让画墙承载的常德记忆从静默的墙体走向鲜活的生活,让更多人懂得:文化自信,正是从这些看得见、摸得着的历史肌理中生长出来的。在社会层面,他们是文旅的“催化剂”,当画墙的知名度如沅江潮起般提升,周边的街巷将因更多游客的脚步而焕发生机,居民的笑容里,会多一份文化带来的富足。

而对于团队成员而言,这更是一场成长的修行。当唐泽晟的设计图从纸面变为实地海报,当董昭颖的新媒体文案收获陌生网友的点赞,当刘超在财务管理中学会精打细算,当再努尔・托合提为团队张罗食宿时绽放温暖的笑靥,理论知识早已在实践的土壤里生根发芽。正如指导老师李瑾璇所言:“这场实践,让学生们懂得,文化传承从来不是遥不可及的宏大叙事,而是藏在每一次讲解、每一篇推文、每一次互动里的具体行动。”

四、以未来为景,期待文旅绽放的荣光

10天的时光或许短暂,但埋下的种子终将生长。团队计划拍摄的2部文旅宣传片,会成为画墙流动的名片;拟发表的省级期刊调研报告,将为文化传承提供理性思考。而更长远的期待,是让常德画墙成为沅江畔的文化地标,让“到画墙读常德”成为旅行者的默契,让这幅立体画卷,在青春力量的浇灌下,永远散发墨香与光芒。

当夕阳为画墙镀上金边,青探团的成员们收拾好器材,指尖似乎还残留着笔墨的温度。他们知道,这场与常德画墙的邂逅,不仅是一次社会实践,更是一场青春与文化的约定——以吾辈之青春,传文化之薪火,让沅江畔的帧帧光影,永远明亮。(通讯员 郭东林 李瑾璇)

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。