本网8月28日讯 为深入学习贯彻关于边疆治理的重要论述,深化“大国边疆·青春聚力”专项活动,河北石油职业技术大学“边关共筑·民族同心梦”戍边服务团于2025年7月至8月开展了以“民族文化+在地实践”为核心的暑期“三下乡”活动,深化对“中华民族共同体”的理解,同时,这场实践让青春力量与民族情谊相遇,既让青年在行走中成长,更让民族团结的种子在传播中生根发芽。

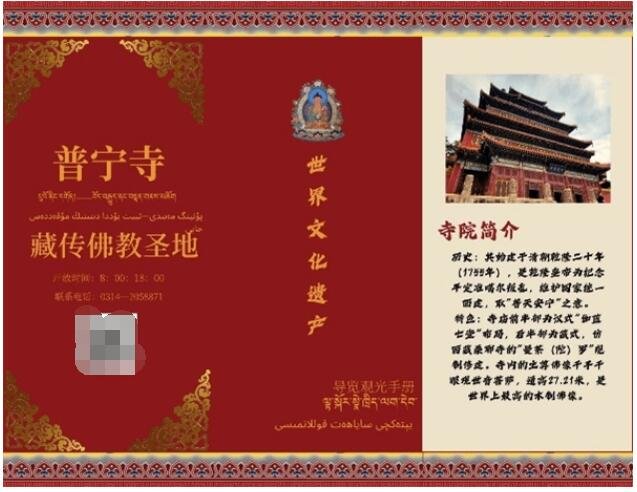

一、民族共构:普宁寺背后的满汉蒙藏多民族协作建寺史

团队通过实地考察普宁寺独特的汉藏合璧建筑群,深入了解了这座寺庙汉藏结合的建筑特色。队员们制作双语导览手册,同时参与寺院环境保护志愿服务,通过向游客介绍相关特色建筑,深化了对民族团结进步事业的认识。普宁寺的飞檐斗拱和转经筒上的各族工匠纹饰,更生动体现了“各美其美,美美与共”的民族交融理念,让队员们深刻体会到“中华民族一家亲”的深刻内涵。

图1 成员介绍文化交融

图2 团队成员在寺前合影

图3图4 团队自制普宁寺导览图

二、文化互鉴:青年视角下的藏族文化传承与创新思考

实践团第二站至西藏。西藏的实践活动是我团践行国家领导“构筑中华民族共有精神家园”重要指示的坚实一步。在加尼顶,队员们与文化共舞,体悟历史传承,在然堆,宣讲政策、讲述戍边故事,在双向交流中深化理解,在拉萨布达拉宫,以环保行动守护圣洁家园,这些实践既深化了队员们对边疆地区文化多样性、生态保护和民族团结重要性的认识,也增强了服务边疆、建设边疆的责任感与使命感。同时,在西藏的校园里,团队为孩子们讲述戍边战士的故事:有各族战士并肩巡逻在雪域边关,用脚步丈量国土;有他们顶着寒风暴雪,守护每一寸土地的坚守;更有不同民族战友间的互助与牵挂。这些故事里,藏着“家是最小国,国是千万家”的深情,藏着各民族同心守边的力量。队员们还通过汉字教学,将“国”“家”“边”“守”等字的由来和含义娓娓道来,让孩子们在横竖撇捺间感受文化的厚重与家国的情怀。让孩子们知道,正是这些平凡又伟大的身影,筑起了高原上最坚实的屏障,而这份爱国与团结的精神,值得一代代传承下去。

图5 成员体验汉藏民族文化

图6 团队成员讲述戍边故事

图7 团队成员与孩子们合影

图8团队成员教孩子们汉字

三、 边陲寻访:走进佳木斯,触摸戍边历史的温度

团队第三站走访了位于黑龙江省东北部的佳木斯市,探访了戍边革命老党员。其中,刘春和老党员的事迹令队员们深受触动。刘老1969年参军并入党,在极端艰苦的条件下,刘老总是抢着干最累的活,巡逻时走在最前面探路,多次陷入雪窝被战友救出。如今,这位老党员因常年戍边落下病根,但他依然坚定那份镌刻在党龄里的坚守,这正是国家在七一建党节表彰中致敬老党员奉献精神的生动缩影。

图7 团队成员与当地老党员展开调研

图8团队成员与老党员合影

四、团结印记:从戍边事迹看多民族携手卫国的力量

第四站队员们走进河北廊坊市,面向未成年人与普通群众开展了戍边故事讲述活动,让孩子们直观感受戍边的艰辛与光荣。活动中,孩子们积极互动,纷纷表达对战士的敬佩之情,有的还主动分享自己的感受。此次活动在他们心中种下了爱国、奉献的种子,激发了珍惜当下、报效祖国的情感。

图9成员为小朋友讲解戍边故事

图10成员进行戍边知识宣讲

五、使命接力:青年视角下的边防知识传播与民族情谊延续

第五站站抵达新疆。身着红马甲的团队成员和维吾尔族老乡围坐在一起,队员用双语耐心讲解科普视频和边防知识。走进骆驼养殖基地,学子与当地青年并肩而立。牵着骆驼的手,握着的不只是缰绳,更是民族交流的纽带。此次实践让学子们明白:民族团结与守边护边,本就是边关百姓日用而不觉的生活,青年的使命,便是把这份日常里的伟大,传递给更多人。

本次“边关共筑·民族同心梦”戍边服务团三下乡的足迹从承德普宁寺行至西藏雪域,驻足佳木斯边陲后抵达河北廊坊,最后踏上新疆大地,我们以知识传播加固安全共识,让民族交融成戍边底色。一路实践始终围绕着民族同心的主线,青年们在行走中读懂:各民族的手紧紧相握,既是文化绵延的密码,更是家国安宁的基石。

指导老师:屈琳琳

投稿作者:郭芮昕

免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权或其他异议,请联系15632383416,我们将尽快处理。